Бенедикт Камбербэтч: Шок неизменно приносит мне новое знание.

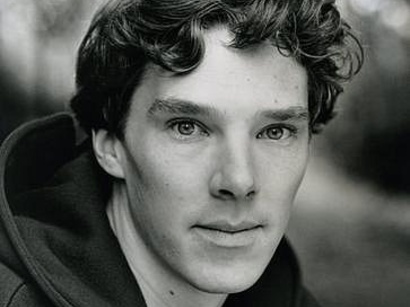

«Нет, он не просто Бен. Он Большой Бен», – ловлю я себя на мысли, глядя на него снизу вверх. И потом… Его пронзительные глаза такого британского зелено-голубого цвета. Его глубокий мужественный баритон, ставший – так закономерно – голосом дракона Смауга в хоббитской киноэпопее. Его невероятно правильная – будто с шекспировской сцены – речь. Его вдумчивая серьезность, странно перемежающаяся такой открытой, такой сердечной улыбкой. Его черный шарф, его несколько нелепая черная фуфайка, его серые твидовые брюки. И место нашей встречи – демократичный паб «У колодцев» в лондонском Хэмпстеде рядом с его квартирой – два верхних этажа в викторианском доходном доме. Тут, в этих «Колодцах», всем так по-лондонски плевать, что за звезда села за соседний массивный стол… Будто Бенедикт Камбербэтч и все, что его окружает, – этакая эссенция британскости, английскости, лондонскости. Он несет ее с собой повсюду и разливает эфиром в атмосфере. И я даже начинаю сомневаться: а может, в том, кем он стал, заслуги самого Камбербэтча не так уж и много? А все дело в пресловутой «породе»? Соблазн так считать велик, а вот подобный вопрос может прозвучать даже и оскорбительно. И я решаю зайти с фланга. Но Камбербэтча с его трезвой самооценкой, как выясняется, не проведешь…

Psychologies: Вы так часто играете людей с исключительными способностями – Холме, Ассанж в «Пятой власти», вот теперь великий математик Тьюринг в «Игре в имитацию»… Почему именно вас выбирают на эти роли, как думаете?

Бенедикт Камбербэтч: Вы хотите сказать, что ничто во мне не говорит о сверхспособностях, равных талантам этих людей?

Б. К.: И зря. Я не равен никому из этих людей. Эти люди не равны друг другу. Мы все особенные. Вопрос только в том, насколько мы сильны, чтобы проявиться – как на фотопленке. Я оказался неслаб, только и всего. Я десять лет играл на сцене, у меня были роли на ТВ, я снимался в кино, меня отмечала британская пресса и коллеги. Но потом – хоп! И оказалось… Знаете, один остроумный рецензент сформулировал: я накамбербэтчил Британию. Ну а потом и мир. Это и правда правильное слово: меня будто не было, и я стал. Я был, но не совсем, а потом стал нужен и появился. Я – вне своей воли – доказал, что нужен. Доказал, не стремясь ничего доказать. Возможно, я случайность. Я живу с чувством, что этого могло и не быть, меня почему-то выбрали, мне надо дальше жить с учетом этого обстоятельства. Ничего страшного. Но и прекрасного немного.

Б. К.: Гонорары! Но я и не из бедняков. И я среди актеров счастливчик – у меня всегда была работа, я редко отказывался от ролей и проектов. Потому что на себя роль не примеряю – всегда старался играть людей, которые от меня отстояли бы как можно дальше, были бы на меня как можно меньше похожи. Холмс – редкий мерзавец. Я не совсем таков. Ассанж – темная лошадка даже для тех, кто его знает. Я – как на ладони. Романтические юноши в телекино начала 2000-х. А я скорее надежный, чем романтичный. И так далее. Так что даже на предложениях не сказалось.

Б. К.: Видите ли, «Холмса» все смотрят, и спасибо за внимание. Но теперь я часто вхожу в помещения, где меня знают едва ли не все, а я – никого и еще должен со всеми познакомиться. Возникает разительное неравенство. И хоть у меня с этим просто: не знаком – познакомлюсь, – врать не буду, ощущение сюрреалистическое. То ли Землемера из «Замка» Кафки, то ли героини Жапризо, «дамы в очках с ружьем в автомобиле».

Новый образ

«Игра в имитацию» Мортена Тилдума названа прессой лучшим британским фильмом прошлого года. Да и актер считает самой значительной в своей карьере именно трагическую роль математика Алана Тьюринга, придумавшего вычислительную «машину Тьюринга», дешифровавшего германские коды во время Второй мировой, а после ставшего изгоем из-за своей гомосексуальности.

В мировом прокате с августа 2014 года.

Б. К.: Но мне сравнение простительно. В одном детективе я был даже и жертвой. Теперь вспоминать проще. Но трясло меня долго. Десять лет прошло, а потряхивает до сих пор… Мы в Кении снимали мини-сериал «К Земле». Были выходные. Я и еще трое коллег по съемкам отправились на машине B небольшое путешествие. Район Квазулу-Наталь, провинция ЮАР. Справа что-то взорвалось. В моих наушниках в этот момент пелось: «Это не происходит, нe может происходить»… Но происходило. Машина перевернулась. Небольшой отряд. «Калашниковы». Связали руки нашими же шнурками и повели в буш. Я думал: вряд ли убьют, скорее, возьмут в заложники. Интересно, где будут держать – B яме? Но они остановились и прикладами поставили нас на колени. Тут я подумал: нет, убьют. Они что-то говорили друг другу. Мы стояли на коленях с руками, связанными за спиной. Очень долго. Часы. Хотя на самом деле минуты. Потом все стихло. Мы поняли, что они ушли… Добежали до какой-то деревни… На следующее утро я вышел на балкон того дома, где мы остановились. Солнце. Солнце на лице. И море передо мной. Я подумал: я могу перелезть через дюну и поплыть. Все еще могу… Я уже умирал однажды, до того. После университета работал в буддистском монастыре, волонтером учил маленьких монахов английскому. С друзьями в выходной отправились в горы, а денег на гида не было. Погода в горах меняется стремительно, солнце и метель в дюйме друг от друга. В общем, мы заблудились и чуть не пропали. Но не пропали. Я помню это чувство – нелепости возможной смерти и неотвратимости опасности. Но в буше было иначе – ничего нелепого, чужая злая воля, намерение, и ты в его власти… А когда я был подростком, полпотолка в моей комнате обвалилось – тогда взорвали посольство Израиля, это рядом с родительской квартирой в Кенсингтоне. Я чудом уцелел. Но оглох на время. А мама, войдя и увидев весь этот разор, спросила: «Бен, ты как?» И я помню это странное ощущение – я ее понимаю, но по губам, не так, как обычно. С тех пор шок неизменно приносит мне новое знание. Например, что я могу понимать по губам. Я могу, да… В общем, все это прекрасное – известность, красные дорожки, модные съемки для мужских журналов… Это все не необходимо. Тогда, в буше, это было открытие: как бы тебя ни любили, кем бы ты ни был, умираешь в одиночестве.

«Я РОЛИ НА СЕБЯ НЕ ПРИМЕРЯЮ. ВСЕГДА СТАРАЛСЯ ИГРАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СТОЯТ OT МЕНЯ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ, КАК МОЖНО МЕНЬШЕ НА МЕНЯ ПОХОЖИ»

Б. К.: Я бы сказал, мы склонны чувствовать другое. Не потеть из-за ерунды. Не тратить нервы на мелкое. Ощущать свою смертность всегда. Ощущать, что это дар. Потому что, живи мы вечно, не могли бы почувствовать жизнь. И такие, как я, не преувеличивают свою значимость для мира. Где-то глубоко в тебе сидит: зачем мне слава, если у меня есть жизнь? Просто существовать уже захватывает. Становишься минималистом.

Б. К.: Скажите еще, что я закончил Хэрроу!

Б. К.: Хорошо, у меня есть чувство исключительности. Потому что мне исключительно повезло. Повезло жить. Поймите, слава – это только один из вариантов развития профессиональной карьеры. Я же вырос в актерской семье. Я всегда знал, что это такое, жизнь актера: играешь на сцене, много и изнурительно. Стараешься попасть на TB. Если очень-очень повезет, снимешься в кино. Там будет внятный гонорар, скорее всего. Но по сути актерство – пролетарское занятие. Ты наемный работник. Тебя могут и не оценить, и уволить – снять со спектакля, не взять в проект. Я всегда знал изнутри, что это за профессия. А то, что я пережил… Акценты смещаются. Ценишь больше, чем себя, того, кого ты любишь, кто важен для тебя. Знаешь наверняка, как он хрупок. В 2005-м, когда в Лондоне взорвали автобус и поезда в метро, я как раз ехал на автобусе. Обещал приятелю в «Олд Вике» провести класс сценической речи. Автобус остановился. Водитель объявил, что дальше все перекрыто, И почему. Первая, о ком я подумал, была Лив.

Б. К.: Иными словами, мажор ли я? Шучу. Просто в Британии классовое чувство очень обострено. А если серьезно: конечно, определила. Но вовсе не то, что я стал, так сказать, элитой. Понимаете, я был единственным ребенком в семье. Моя сводная сестра, по маме, на 18 лет меня старше. Родители – актеры, и очень занятые. До восьми лет я жил за сценой, среди взрослых, смотрел – с обратной стороны, из-за кулис спектакли с мамой и папой. Или репетиции из пустого зала. А тут – школа! У меня началось детство – несмотря на дисциплину и известную муштру английских закрытых школ. Никаких родителей! Взрослых мало! Все мальчишки! Будто попал в многодетную семью, где все братья. Это было прекрасно. Мне там всегда поручали следить за маленькими. Мне их доверяли. Я гордился. И уже тогда сказал себе, что у меня точно будут дети.

«ПЕРВОЕ, ЧТО Я ПОМНЮ ИЗ ДЕТСТВА, НЕБО. ОНО МЕНЯ УСПОКАИВАЕТ. Я И СЕЙЧАС ЧАСТО СМОТРЮ НА НЕБО, А НЕ ПОД НОГИ…»

Б. К.: Это особое отношение к девочкам. Как к особым существам. Не смущайтесь, вы и правда особенные. Когда у тебя нет боевых подруг-одноклассниц… есть младшая подруга мамы, тоже актриса. Тебе 15, ей за 30. Твоя первая и, конечно, безответная любовь. И, возможно, главная женщина твоей жизни уже навсегда… И есть родители и их отношения. У моих были потрясающие отношения – восхищенных друг другом коллег. Я больше никогда ничего подобного не видел среди женатых пар. Но и сами мои родители… Именно у них и могли быть такие отношения, ни у кого другого! Я сейчас начал осознавать: многое, что я делаю, я делаю из-за них. Я сразу согласился озвучивать дракона B «Хоббите» – потому что перед глазами стоит сцена, будто это было вчера: я дома на каникулах, а папа мне читает перед сном. Он так играл все толкиеновские роли! У него был такой этот Смауг! Он играл для меня одного. Но как! И мама – с ее иронией, здравомыслием и какой-то органической романтичностью одновременно. У нас в Кенсингтоне квартира выходит на крышу. И она выставляла коляску со мной, плачущим, на крышу, чтобы я видел небо. Небо, которое успокаивает своей вечностью, бездонностью. Первое, что я помню из детства, – небо. И часто по привычке смотрю на небо, а не под ноги… А потом мне было 18, когда я сказал ей, что решил все-таки стать актером. А она пожала плечами и констатировала: «Еще один решил войти в клетку с хищником». И все.

Б. К.: Знаете что… Лет десять назад я в одном интервью сказал, как дурак: до 40 лет у меня будут дети. Никто всерьез это не воспринял, но сам я думаю: и зачем я это сморозил? Наверное, потому что до известной степени я видел в этом цель. Но цель ограничивает! Цель – это несвобода. А мир, вообще-то, – свобода. И в нем много любви. Больше, чем мы привыкли думать. Она не направлена на кого-то конкретно. Она повсюду. Дети – ее прекрасный, но частный случай…

(Тут Камбербэтч делает паузу, вздыхает, смотрит на грандиозные зеленые часы на стене – им бы как раз на Биг-Бен.)

Б. К.: Слушайте, мне пора – у племянника мальчишник. У меня байк за углом. Я довезу вас куда нужно.

…Я соглашаюсь. Мне хочется его обнять. Хотя бы сидя на заднем сиденье его мотоцикла.