«Найти внутри себя Гитлера и преодолеть его».

Медитация на фоне погасшего экрана

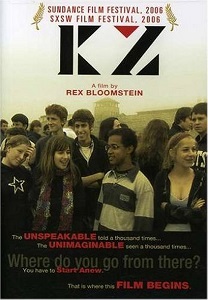

«КЗ» (Концлагерь, 2006) называется фильм английского режиссера Рекса Блумштейна. Вы его уже не увидите – фестиваль Правозащитного кино заканчивается, а прокатчики вряд ли возьмут эту ленту. Полтора часа на экране красивый маленький старинный городок. Каменные дома позднего Средневековья, помесь холодной Скандинавии – снаружи и неожиданная фривольность внутреннего дворика в итальянском стиле… Горы, зеленые леса, луга… Австрия. Красивый автобус по красивой дороге бесшумно поднимает туристов в гору и останавливается перед чистой красивой каменной стеной. Приехали…

— МАУТХАУЗЕН! – бодро объявляет экскурсовод.

Это и есть «КЗ» — концентрационный лагерь в переводе.

— Налево – в туалет, направо – можно попить воды…

И – начинается экскурсия. Полтора часа по-честному камера проходит из помещения в помещение путем узника. От первого плаца – через санобработку, где брили наголо, мыли и переодевали, через бараки, где спали на хорошо оструганных крепко построенных на века нарах, до маленькой газовой камеры и такого же маленького очень камерного крематория. Крохотулечки-печки. С большим трудом туда набивали много трупов, когда к концу войны стекались в Маутхаузен эшелоны со всей Европы.

И последний кадр – смотритель Музея пробегает пустыми помещениями, покрикивая, что закрываем, дескать… И закрывает… Какие-то двери в одном бараке, окна — в другом. И перед тем как щелкнуть последним выключателем и погасить свет, поднимает палец, прикладывает к губам, призывая съемочную группу замереть и… слышны шорохи, шаги, стоны – то ли ветра, то ли недобитого человека.

— Вот оно! – шепотом говорит он и фильм кончается.

Он рассказывает – этот мужик – где-то в середине, что он слышит шаги… Что обитатели лагеря – все здесь. Они его не покинули… И поднимает палец к небу, выходя из корпуса… Небо чистое, голубое… Вокруг зеленые поля, в которых крови столько, что трава должна вырастать не зеленой, а красной. И показывает: НЕТ ПТИЦ. В этой части неба – над Маутхаузеном – более 60 лет не летают ПТИЦЫ. НЕ вьют гнезда.

Хороший был бы фильм-экскурсия, каких немало. Ан не случилось…

Режиссер сделал шаг в сторону: постучал в двери живущих по соседству с лагерем людей. И очень деликатно спросил, как им тут живется… У молодых – как живется им в старом доме, где жили эсесовцы, служившие в лагере… У старых – трех женщин, которые были замужем за этими самыми эсесовцами…Молодые пожали плечами: чего особенного? Жили люди… С детьми, женами… Ходили на работу… Они ж никого не убивали и не пытали у себя в доме… Хотя, тут же молодой хозяин старого дома пошутил, что смешно звучит, когда требуешь установить у себя в доме газовую печку… А старуха глаза мечтательно закатила, когда вспомнила свою свадьбу… Какие красивые все были – офицеры – на ее свадьбе. И какое счастье было иметь работу в Маутхаузене. Потому что муж ее – бедный мальчик – пошел на фронт, ранило его, вернулся с фронта, а времена тяжелые были: совсем нет работы… А тут еще и жениться пора пришла… И так кстати работа подвернулась: прямо через дорогу… Платили хорошо, свадьбу закатили на славу.

Одно плохо, — все старики вспоминают – отвратительный запах от этой печки… День и ночь ведь палили этих поганых людей. Без остановки!

— Да-а-а-а… — вторит другая старушка. – Вонища – это да, но когда однажды все эти горы свалили прямо перед воротами лагеря – зрелище было еще более отвратительное, чем запах…

— Горы трупов? – уточняет режиссер.

— Да нет! Они еще живые были… И эта гора вся шевелилась… И мальчики ходили и стреляли, стреляли…

Добивали тех, кто еще шевелился. А потом уж кидали тушу на тушу и затаскивали в лагерь… А там – в печку…

-О, Господи-Господи-Господи… — заканчивает старуха.

В стык режиссер монтирует чистенького молодого священника который служит тут же – в городке.

— Вас никогда не спрашивают прихожане, где был Бог, когда все это творилось в Маутхаузене?

— Нет. Но я сам задавал себе этот вопрос…

— И что?

— Ответа нет… А спрашивать – не спрашивают.

Съемочная группа проходит по улочкам сегодняшнего дня.

Море туристов со всего света. Город цветет и живет туризмом. Подле лагеря – старая таверна. Та самая, где отдыхали господа офицеры. Так же стоит бочонок пива и сидра, так же грохочут пивные кружки, так же крепкие молодые люди поют старые песни и танцую те самые танцы, которые принято было танцевать веками в этих горах, в этом прекрасном благословенном краю. И национальные костюмы напоминают слово БАВАРИЯ. И туристы, устав от экскурсии в Маутхаузене, от-ды-ы-ха-ают…

Почему в Бабьем Яру нет шинка, где бы исполнялись любимые песни украинских полицаев? Россия распевает блатные песни – продукт творчества зэков. А пора бы заняться песнями вохры. Только слухами питаемся, что Хрущев Сталину на гармошке играл, а Политбюро отплясывало полечку. Кроме Ельцина и его «Калинки» ничего достоверно про досуг надзирателей неизвестно. Макаревич вполне мог бы спросить, пока сидел на концерте Маккартни, что они там поют – за стенами Кремля, Лубянки, что танцуют…

Пересказывать больше не буду. Вообще – пишу только для того, чтоб вы узнали, что есть такое в природе – этот город, этот лагерь. Там люди живут, работают, любят свою родину, гордятся ею. Тоскуют по старым временам.

Старики к небу молитвенно воздевают глаза и простанывают, как замечательно было, когда придумали гитлер-югент: — Порядок был, форма красивая, каждый день чему-то новому учили. Главный наставник был – стрелок, ОХОТНИК. И детей учил охотиться.

— А работал где?

— А начальником лагеря.

…А в музе показывают, что на формочке узника ставили жирную яркую точку – спереди – на сердце и сзади – на спине: чтоб целиться легче было.

Точка – это в дополнение к треугольнику. Красный – коммунистам, розовый – гомосексуалистам. Желтый – еврей. Черный – деклассированные элементы: проститутки, бездомные, пьянь всякая. Самый страшный треугольничек – розовый с желтой каемочкой, что означает еврей-гомосексуалист.

— С таким значком до вечера не доживали, — объясняет экскурсовод. – Максимум – два часа можно было прожить.

Всё, больше не пересказываю…

Этот фильм хорошо бы посмотреть. Всем – старым и молодым.

Хорошо бы на фестивальном просмотре. Когда автор – немолодой мужчина из Англии, стоит на сцене и предлагает задавать ему вопросы. И его спрашивают, как давно работает музей, а он не знает. И из зала женщина – молодая, симпатичная, подсказывает с хорошим акцентом, что всего 20 лет…

— Вы уверены? – уточняет автор.

— Да, я оттуда. Из Маутхаузена.

И в зале – тишина.

— Ну, и как вам кино? – спрашивает в тишине автор со сцены.

Она неопределенно поводит в воздухе рукой…

А мужчина рядом с ней тоже тянет руку. И кричит с места, что он – узник этого лагеря. И режиссер со сцены говорит, что он решил не показывать узников, чтоб не делать еще один фильм об узниках, о Холокосте, о прошлом. Ему интересно настоящее…

А узник ему отвечает с места, что слово «Маутхаузен» не только название городка или того единственного лагеря, который снят. Что это архипелаг – система лагерей – в которую входили лагеря поменьше…

-Да-да, — соглашается режиссер. Дескать, знаю, и что из этого?…

-А то, — говорит узник, — что все остальные лагеря уничтожены – следов нет, а те жалкие памятники, которые успели поставить выжившие узники, — тоже уничтожены и следов не найти…

И опять в зале тишина.

Нарушает ее возмущенная женщина – она тоже узник нацистского лагеря: — Ваши экскурсоводы очень агрессивны. Почему вы выбрали их в рассказчики?

Экскурсоводы в фильме – молоденькие мрачные мальчики, очень подробно пересказывают детали пыток – так, чтобы веселые дети из Америки прониклись ужасом понимания. Например, мальчик мальчику говорит: — Ты понимаешь, что это значит, что тебя бреют ВСЕГО? Это не только голову, а еще под мышками, лобок… И лезвия – тупые и ты голый, униженный и замерзший. Дрожишь от холода и бритва тебя режет… Ты весь в крови… И опасность заражения… А потом тебя гонят в душ… Тебя лишают не просто волос – тебя лишают твоей индивидуальности!… Ты не узнаешь себя в зеркале в таком виде! Но зеркала нет…

— Я с вами не согласен, — отвечает женщине автор. – Плюс – я не выбирал. Я снимал то, что есть…

И тянет руку еще одна женщина: — Я тоже не согласна! По-моему, очень хорошие экскурсоводы. Я была в Освенциме. Два раза… Там экскурсоводы – старики, и это не так интересно, как ваши молодые…

— Оба раза были старики? – уточняет кто-то.

— Нет, на экскурсии я была один раз. В другой раз я была в Освенциме узником…

И опять — провал тишины в просмотровом зале в центре Нью-Йорка.

Мальчики – экскурсоводы — отдельная бомба фильма.

К ней сам автор был не готов, потому она даже не взрывается на экране. Ты уносишь ее в голове, и там она будет долго разлетаться, дробя осколками череп изнутри. Но при условии, если вы хоть что-то знаете о Маутхаузене.

— Вы почему выбрали здесь работать экскурсоводами? – в конце спросил автор у мальчиков. Их 5 человек. Тонкие, юные…

— Чтобы не служить в армии.

— А ты?…

Все пятеро одинаково кивают.

— А почему ты не хочешь служить в армии?

— Потому что дед мне всегда с гордостью говорил, как хорошо служить в армии. Что армия делает тебя мужиком. Ты учишься с гордостью носить форму, защищать свою страну…

— Твой дед служил?

— Да. Он офицер Вермахта. Служил в Эс Эс.

И остальные мальчики кивают: они все – из таких же семей. Их деды – офицеры…Эс-Эс…

Добавить нечего. Хотя…

Режиссер снимает на экскурсии сегодняшних солдат Германии. Офицер стоит перед ними и говорит, что защищать демократию следует хотя бы потому, что если не демократия, то тоталитаризм, диктатура и – фашизм. Не защитишь демократию сегодня – будешь служить в таком лагере завтра. Охранником или узником.

Хороший эпизод.

Плохих эпизодов в фильме нет. Есть один не снятый. И я долго стояла подле режиссера, прислушиваясь к себе – задам или не задам ему вопрос… Не сложилось.

А вопрос был простой: почему не указал дату возникновения лагеря и цифру первых погибших. ДО ВОЙНЫ.

Маутхаузен постороен был раньше всех лагерей – в 1938 году.

Построен любовно и надежно – своими для своих.

Туда немцы сгоняли немцев… и австрийцев. Тех самых, помеченных треугольничками: красных – коммунистов, розовых – гомосексуалистов. Асоциальных граждан Третьего Рейха. Но самое главное – граждан, уклоняющихся от воинской повинности. Молодых мальчиков, которые не хотели служить в нацистской армии демократическим путем избранного Адольфа Гитлера. Большинство из них были австрийцами, которых Гитлер первыми «присоединил» к Германии. Не хотели они умирать на фронтах этого придурка. Не хотели быть членами единой его прекрасной Партии, не хотели участвовать в новой прекрасной программе возрождения своей Родины, когда новый вождь предлагал прекрасные простые и понятные ценности: «Германия – для немцев», арийцы – лучшая нация. И огромные деньги бросал на повышение рождаемости: за каждого нового арийца партия обещала коляску-кроватку и ощутимое денежное пособие…

А эти мерзавцы не разделяли прекрасную программу партии.

Десятки тысяч граждан Третьего Рейха – точную цифру установить трудно – были убиты в Маутхаузене гражданами Третьего Рейха. После чего всякое разномыслие в стране прекратилось: все пошли в партию, в армию и – на войну. Всего год понадобился. И один хороший лагерь. Где надзирателями – «капо» — страна поставила уголовников…

Нацисты выложили его из камня на века. Каждый камень – весом в 50-60 килограмм – узник втащил на гору на своих плечах. Такие себе полу-Сизифы, — потому что втащить камень на гору удалось, но ни он с горы не скатился, ни сам Сизиф к подножию не сошел: все полегли на горе. Красивой, зеленой, лесистой. Только без птиц в небе…

Не хватило мне в этом фильме одной строки в начале, что этот лагерь построили задолго до войны граждане единой Германии для граждан единой Германии. И до всех инородцев уничтожили там 60 тысяч своих молодых людей, не желавших служить в армии Гитлера. Тогда бы эти мальчики-экскурсоводы, которые не хотят служить в армии 70 лет спустя «стреляли» бы посильнее…Сами пришли в Маутхаузен! Большие молодцы. Жаль только, что деды ими недовольны…

Вот такое кино. Такая история. Как бы не про меня. Про других людей. Хотя, если вдуматься… Я верю в единый общечеловеческий опыт. Верю в то, что мы все – фрагменты единого непостижимого Создателя, храм которому – наше смертное тело – обитель нашей же бессмертной души. Верю в то, что колокол всегда звонит по мне. И только ограниченность и слепота не позволяет сразу разглядеть, что я смотрела кино про себя. Моя мама была в лагере. Ее чудовищный опыт течет в моих венах. Её убили там. Я родилась потом – из её пепла. И жизнь ушла на то, чтоб разгрести его внутри.

— Есть кто-нибудь, кто может прочитать Кадиш? – кричит на экране израильтянка в толпу в крематории, установив поминальную свечу прямо внутри печки. – Есть здесь кто-нибудь?

Нет никого.

Есть только экскурсовод. Вергилий этого не-Дантова – ада. Он молчит. А когда истекает время молчания, показывает, что на стене крематория – сегодня! – кто-то из посетителей нацарапал свастику. Всё – здесь. Здесь и сейчас. Вирус жив. Чума, холера? Что это?! Как они смогли — великая нация, родина Гёте, Шиллера, Гейне?…

Отвечаю: легко.

Я выхожу на улицу. Красивый вечерний Нью-Йорк, сияющий огнями Линкольн-Центр, а делаешь шаг в сторону – и вся эта шваль окружает тебя: вонючие бездомные, попрошайки, проститутки в кустах, наркоманы и торговцы наркотиками… Я уж не буду об этих радужных флагах, которыми увешано все вокруг Линкольн-Центра: «Приветствуем гей-прайд-парад!»

Как же я их всех ненавижу! Кто-нибудь может их куда-нибудь убрать, чтоб не воняло мочой метро, чтоб не вычесывали они своих вшей посреди вагона?!…

Знаю ответ: может. Даже убрал однажды. Чисто было в Германии. Очень чисто. Так же чисто, как сегодня в Маутхаузене: вылизанное подворье, аккуратно расчерченные квадратики клумб. Все побритые, помытые, ходят строем. Жаль только – птицы не поют. Скоро уж семьдесят лет как.

Постскриптум.

Мать Тереза, на вопрос, что было самым сложным в её жизни монахини, ответила не задумываясь: «Найти внутри себя Гитлера и преодолеть его».