Мне больно! Как анимация работает с травмой.

В российский прокат возвращается «Мой сосед Тоторо» — самый пушистый и милый мультфильм Хаяо Миядзаки. Разумеется, это не просто сказка о взрослении в послевоенной Японии: в аниме нашли отпечаток детские мечты и кошмары режиссера. Подробнее о том, как мультипликация работает с травмами прошлого и настоящего, рассказывает Лариса Малюкова в тексте из анимационного номера ⅞ за 2022 год.

Во времена яростные, депрессивные и зараженные массовыми психозами тема «травма в искусстве» и прежде всего в анимации представляется суперважной и актуальной. Как отмечал Фрейд, механизм ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) — непереработанное содержание опыта — возвращается бумерангом. Душевное потрясение оставляет рытвины в психике и подсознании, болезненный опыт воспроизводится в кошмарах, навязчивых образах и флешбэках.

Фильмография, связанная с этой темой, обширнейшая. Неохватная. Поэтому сосредоточимся на субъективном выборе. По сути, все авторское анимационное кино так или иначе отражает душевные переживания, фиксируя в образах гигантские и микроскопические травмы.

Весьма условно можно определить разные типы травм по их генезису — впрочем, чаще всего они тесно сплетены. Психологические травмы, вызванные семейными конфликтами, утратой, насилием, могут продуцироваться коллективной или исторической травмой, моральным состоянием общества. После Первой мировой психиатры наблюдали у солдат «синдром тревожного сердца». Если бы их пациентами стали матери и жены солдат, им бы открылись новые горизонты проблемы.

Исследователи говорят о травме как следствии социокультурной и исторической реальности. Я бы добавила — «травматической реальности», которая обступает, душит, вводит в ступор. Рефлексиями на подобные события становятся художественные произведения, не только осмысляющие катастрофы, но имеющие терапевтическое воздействие.

Мне представляется высшим достижением подобного сплава философская анимация. Пример — «Сказка сказок» Юрия Норштейна, трансцендентальное путешествие, исследование «внутренней империи человека». В пространстве фильма соединяется сиюминутное и вечность (одна из глав так и называется). Но в амальгаму фильма впечатано и военное детство автора, те зацепки памяти, которые держат нас от срыва. Проводы на фронт и гибель солдат преображены в выразительные образы: новобранцы, танцующие танго, выхватываются из объятий своих подруг и исчезают в плащ-палатках один за другим за горизонтом. Потом они превратятся в пожелтевшие треугольники похоронок. А их смерть — в ритуальный граненый стакан (чего стоило художникам сделать эти правильные стеклянные грани) с черным хлебом — под плачущими дождем листьями. В главе «Вечность» время словно останавливается: через скакалку девочка прыгает, декламирует стихи ученый кот, рыбак с семьей под чинарой суп разливает, поэт Овидий замер в ожидании Музы. Сферы вечного покоя соединяются с нервной трагической реальностью, прошлое (буквально детство в Марьиной Роще с темным подъездом, бабкой у печи, заросшим золотыми шарами двором) и настоящее, в котором это военное детство застряло навсегда.

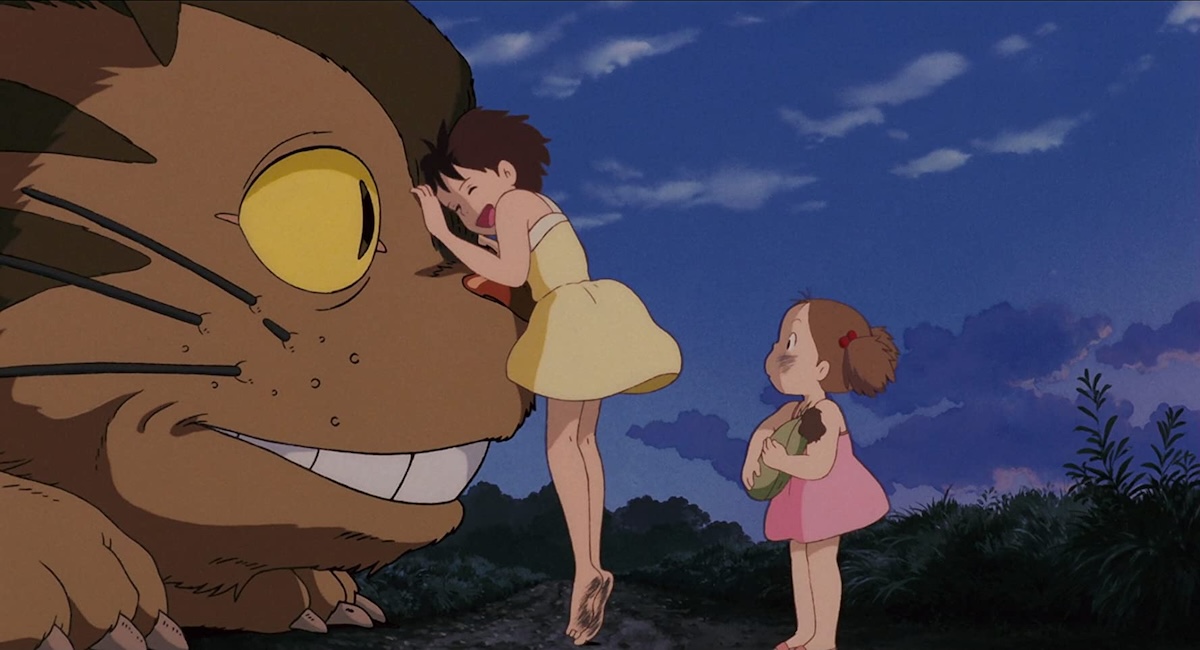

Исследовательница Сюзан Нейпир в книге «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» связывает базовые мотивы его фильмов с детскими переживаниями. И сам Миядзаки в многочисленных интервью признается, что его мама, как и мама главной героини «Тоторо», болела туберкулезом позвоночника. Отсюда особые отношения в его кино между маленькими героинями и их родителями, зачастую исчезающими, нуждающимися в спасении. Отсюда мотив одиночества и гендерный приоритет: в большинстве фильмов на первом плане храбрые девочки, бросающие вызов сложным обстоятельствам.

«Мой сосед Тоторо» (1988) — самая японская картина Миядзаки, действие которой разворачивается в сельской глубинке времен детства режиссера. Сказка не только о добром лесном духе и двух девочках, разлученных с матерью, но и о пронзительном ощущении одиночества, растерянности у порога взрослости. Словно режиссер реконструирует и заново переживает собственное детство, свои мечты и кошмары, свое погружение в параллельный мир, в котором можно обрести покой, опору, волшебство. Избавиться от призраков страха. Первоначальное название фильма — Tonari ni iru Obake — «Призрак у меня за спиной».

Страдания, множественные психотравмы, особенно в детстве, — необъятный источник, питающий авторское кино, пробуждающий энергию фантазии, интерпретаций. Миядзаки неоднократно признавался, что в детстве, наслушавшись, с одной стороны, гордых рассказов «об ужасных вещах, творимых японской военщиной в Китае», а с другой — слезливых историй о мирных японцах, пострадавших в авианалетах, он «по-настоящему возненавидел Японию, страну, которая совершает такие дикости». Возненавидеть свою страну, несущую горе другим странам. Так близко и больно.

Если согласиться с тем, что детская психотравма едва ли не главный источник творческой энергии, то в японской анимации и аниме этот аккумулятор востребован особенно.

На пике своего могущества студия Ghibli выпускает вместе с интимным нежным «Тоторо» душераздирающую «Могилу светлячков» (1988) Исао Такахаты, сподвижника Миядзаки. «Могила светлячков» — семейная трагедия, мрачная беспощадная история о двух детях, вязнущих в трясине войны. Потеряв мать во время американской бомбежки, они пытаются просто выжить. Но силы неравны. Это автобиографическая история писателя Акиюки Носаки — автора романа-покаяния. В годы войны он не смог уберечь младшую сестренку.

В отличие от игрового кино, анимация, живописуя кошмар во всех подробностях (смерть маленькой сестренки и ее кремация вместе с куклой), смягчает удар, поскольку рисованное изображение — при всей детализации — условно. Такое изображение не снижает накала эмоции, но смягчает физику страданий, к тому же способно передать малейшие флуктуации сознания. Анимация предлагает лекарство — одушевление омертвевшей страны, забывшей о сострадании. Авторы настаивали, что это не столько антивоенное кино, сколько моральный урок для Японии, пережившей время позора, поражений, бесполезного героизма, плюющей на людей пропаганды. Этот аспект делает фильм Такахаты особенно важным, попадающим в болевые точки оскудевшего сочувствием общества. Режиссер показывает, как в милитаристском угаре сгорают эмпатия, человечность, традиционная семейная и соседская взаимопомощь — основа японского социума. Голодающим, умирающим детям не помогут в итоге ни родственники, ни доктор, ни соседи. Светляки, как вспыхнувшая надежда, осветят на миг жизнь и погибнут, превратясь в черные точки – предвестье судьбы детей. Другая злободневная тема — герой, сын военного, истово верит в победу Японии, даже носит форму. Постепенно трагические события, капитуляция, нищета, разорение страны, горе окружающих и свое громадное горе по каплям выжимают из подростка войну.

А в фильме «Со склонов Кокурико» (2011, режиссер Горо Миядзаки, сценарий он писал с отцом) у людей, еще вчера переживших войну, империалистические замашки, голод и ядерную бомбардировку, не сформировалась тоталитарная привычка «человека массы», связанная с культом невежества и «выученной беспомощностью». Герои намереваются спасти свой Латинский квартал, который власти решают уничтожить (прообразом места действия выступил район Яматэ). Они лечат свои душевные раны созидательным действием. Запомнилась юная Уми Мацудзаки — ее отец, командир корабля, погиб во время Корейской войны, ей приходится принять хозяйство на себя. Но как смириться со смертью? Каждое утро Уми поднимает сигнальные флажки, сообщая: «Желаю вам счастливого плавания!» Кому? Мертвому отцу? Нет, живому, который где-то продолжает свое плавание.

О мучительных, продолжающихся и «по ту сторону» взаимосвязях с родителями «Луна и сын: воображаемый разговор» (2005) — личное признание режиссера Джона Кейнмейкера. Про отношения с тоталитарным папашей, итальянским иммигрантом. Недавно он умер, но разговор с ним длится с помощью визуальных скетчей. Умирающему месяцу дают в ложке лекарство, месяц кусает пальцы сына, и экран заливается кровью. Автор предпринимает исследование эмоциональной ткани отношений с абьюзером — красная молния агрессии отца направлена на маму, зеленую улитку, уползающую вместе с детьми. Кульминационная сцена — суд: ревущий в клетке отец-лев в восприятии детей превращается в клоуна. Он уже не страшен, его прощают. Исчезнувшее время обретает массу доказательств своего материального существования: оригинальная анимация плюс домашнее видео, стенограммы судебных заседаний, фото, аудиозаписи.

Черно-белый (с цветными вставками) феминистский комикс «Персеполис» (2007, приз Каннского жюри) Маржан Сатрапи и Венсана Паронно по биографическому роману Сатрапи на (до боли родную нам) тему абьюзивных отношений с родиной. Которую любишь и ненавидишь. Что-то ей доказываешь (свободолюбивая Маржан слушает рок и носит европейскую одежду, дружит с французскими панками), бесишься от бессилия. Но, даже когда рвешь общую кровеносную систему, бежишь от репрессивного режима, фундаментализма, архаики в цивилизованную Европу, не можешь от нее избавиться. Вторая часть фильма про одиночество крови в чужой стране, где Маржан переживает первую любовь, первую секс-травму, трудности прирастания к чужой почве. Графические метафоры — визуализация смыслов: лебеди из хлеба, которые папа слепил для маленькой Маржан в тюрьме, плывут по черным водам времени.

Простота визуальных эффектов универсализирует историю, наполненную страданием взросления в репрессивном режиме, бунтарством, меланхолией и тоской по родине, раздираемой безудержными социальными и политическими разногласиями. Схожие проблемы поднимает фильм «Табу Тегерана» (2017) Али Сузандеха. Многофигурная композиция, судьбы героев сплетаются в повседневной жизни иранской столицы, где под жесточайшими запретами и хиджабами продолжают существовать проституция и наркотики.

Тоталитаризм (кроме прочих «радостей») — инструмент превращения человека в тень, в травматика с выученной беспомощностью, в жертву манипуляций, двойных стандартов, пропаганды, страха. Фиксируя эти процессы, анимация высвечивает способы обнаружить лично себя в смертоносно обезличенной системе.

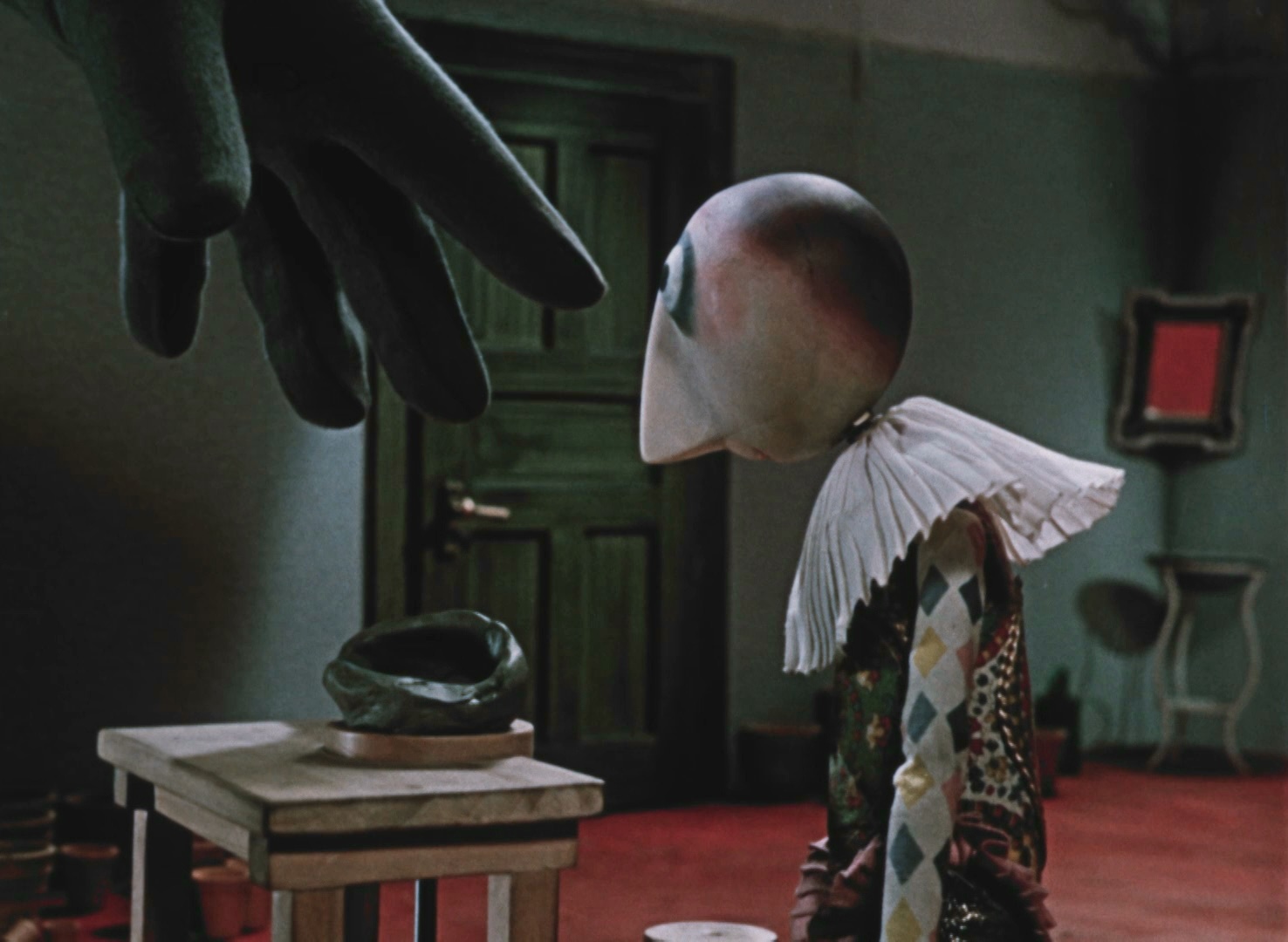

Классическая антитоталитарная парабола «Рука» (1965) — завещание великого кукольника Иржи Трнки. Аллегория взаимоотношений художника и государства. Символ власти — Рука в перчатке — приходит в дом к гончару Арлекину, требуя, чтобы он лепил исключительно ее светлейший образ. После отказа она вламывается в дом, запирает Арлекина в клетку. Теперь он марионетка, обязанная высекать из камня ее изображение. В знак поощрения Рука награждает униженного рефлексирующего автора лавровым венком. История разворачивается по спирали. Плененный гончар лепит заказной ширпотреб. Смерть творческая предрекает смерть физическую, которую вершит вовсе не Рука, палачом оказывается собственный страх.

«Рука» не просто убийственное осуждение (удивительно ли, что в Чехословакии были яростные нападки на фильм) тоталитаризма, но и поучительная на все времена история невозможности гармонии Художника с Молохом.

Еще одна общеизвестная анимационная история травмы, нанесенной режимом, — «Добытчица» (2017) Норы Туми. Парвана, девочка из захваченного талибами Кабула, переодевается в бача-пош после ареста отца. Вынужденный косплей — не только возможность кормить семью, но способ выживания при «Талибане». Это экранизация романа Деборы Эллис, написанного после серий интервью в лагере беженцев из Афганистана. Полусирота Парвана сама нуждается в опеке, складывает из обрывков фотографию отца, собирает в кулак силы — любовь к близким, раннюю взрослость, память, ответственность.

Принято считать, что подобные фильмы обращают нас в прошлое — не важно, вчерашнее или столетней давности. Это не так. По своему устройству авторская анимация избегает патерналистского дискурса, ищет способы подключения к сегодняшнему времени, даже если речь идет о застарелых болезнях, находит способы выживания в несовместимых с нормальной жизнью условиях. Автор-художник артикулирует свое время.

Если военная психиатрия родилась в окопах Первой мировой, то термин «психотравма» стал широко использоваться после войны во Вьетнаме. Среди распространенных тем «травматической анимационной антологии» — постхоррор. Анимация погружает нас в персональный ад солдата, для которого ужасы войны трансформируются в ночные кошмары, галлюцинации, эмоциональное онемение и перманентную тревогу. Война становится его телом, его мозгом.

Исследования понятия «коллективная травма» после Холокоста, после многочисленных войн и революций, террористических актов обнаруживают симптомы, схожие с теми, которые мы в нашем разрушенном после 24 февраля мире ментально (а иные и физически) испытываем. Плита ужаса плющит, мешает дышать, переживание невозвратности и ответственности за содеянное (пусть не твоими руками) просачивается в сон или бессонницу, превращаясь в липучий кошмар. Ощущение заложничества, бесправия, бессилия каждый день оказывается страшней и безнадежней предыдущего.

Trauma studies — один из междисциплинарных способов номинализации, говорения о болезненных, зачастую закрытых от манифестации проблемах. Каждый отдельный человек внутри коллективной беды подавляет или проживает свои контузии, фантомные и реальные боли и потрясения. Перевод этих кошмаров в одушевленное изобразительное пространство помогает осознать, что слой цивилизации слишком тонок и надо самостоятельно искать истоки проблемы, чтобы с ней справиться.

В анимадраме Ари Фольмана «Вальс с Баширом» (2008) резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила продолжается во снах солдата. Превращается в призраки, по своей воле вползающие в мирные израильские пейзажи: в витрины с телевизорами, в пляжные картинки. Горит желтым огнем в глазах собак, которых они перебили. Фольман опирается на опыт – личный и своих однополчан, пытающихся выместить/забыть мгновения пережитого хоррора и свое чувство вины. Режиссер буквально охотится за своим прошлым с помощью методик психологов, изучающих военную посттравматику. Ему жизненно необходимо восстановить картину личного участия в погромах. Неотвязные цепкие подробности обретают символическое значение: юноша в плавках, на доске скачущий по волнам с автоматом наперевес среди брызг от падающих рядом бомб, — образ хтонической войны. Пластические аллегории резонируют и с травматичными кошмарами героя, и с личными зрительскими ассоциациями.

Его же анимационная фантазия «Где Анна Франк» (2021) сшивает на живую нитку историческое прошлое и современность. В амстердамском музее Анны Франк хранится дневник 13-летней школьницы, рассказывающей воображаемой подруге, рыжеволосой Китти, о том, как ее семья вместе с другими еврейскими семьями больше двух лет пряталась от фашистов в задней части дома. Эти записи считаются одним из главных свидетельств Холокоста. Чернилами дымятся каракули Анны. И Китти внезапно сходит со страниц дневника в сегодняшний Амстердам. Ей ничего не известно о судьбе Анны, поэтому она отправляется на ее поиски. Дизайн персонажей — европейский, но аккуратный, сиропный. Неуловимо похожие юные героини — девочки с длинными лицами и огромными глазами. Анна бежит из кошмара настоящего в вымышленный мир, а Китти ищет Анну Франк. Ту, чье имя носят школа, библиотека, театр со спектаклем «Анна Франк», но где сама Анна? Сама Анна вместе с другом Питером бродит внутри лампового радиоприемника, вместе со всеми европейцами на конях скачет в победную атаку против фашистского полчища, вместе с мамой погибает в концлагере. Сценарий неловко соединяет аутентичную историю еврейской девочки с современной проблемой африканских беженцев в Европе, спасающихся от вооруженных конфликтов и насилия на их родине. Но просветительское значение фильма стоит отметить.

…Большеглазый, худой, облезлый, очень одинокий кот бродит по развалинам дома, пострадавшего от бомбежки. Кот не может забыть жизни, бывшей в этом доме, в каждой комнате. И память на мгновение впускает в руины жизнь с уютом лампового света, смехом и игрой детей, с бутылками молока на кухне, теплой ванной, паром над кипящим супом, деньрожденным тортом. И прочими мыльными пузырями мира. Это одна из глав Allegro non Troppo (1976), снятая классиком Бруно Боццето на головокружительную музыку «Грустного вальса» Яна Сибелиуса.

ПТСР — неотступный кошмар, как застрявшие в голове картинки, обрывки непереработанной информации. Анимация красноречивее других искусств умеет демонстрировать эти распростертые во времени объятия кошмара, который просверливает дырки в голове.

Как хороший доктор, анимация внимательно исследует причины страданий и объем поражения. Да, война, страх, потери близких, детей, друзей, родителей. Но в одушевленном искусстве особая оптика — сквозь обращенный внутрь (души) зрачок. Сугубо внутреннее восприятие: тактильные ощущения, чувствительная коммуникация, смешанные эмоции и страхи, яркие всполохи памяти. Фильм как целительный разговор начистоту с самим собой. Даже мемориальный характер высказывания не отменяет сверхсубъективного подхода к теме. Так в сериале о погибших в израильских конфликтах Фонда Ави Хай «Лица. День. Память» (2014–…). Размышление о чудовищной абсурдности войны, которая врывается в мир без предупреждения, буквально во время обеда. Рвет этот мир в клочки.

Ожидаемо, что после 11 сентября 2001 года возникли фильмы на тему посттравматического стресса и попыток его проговорить. Например, серия маленьких фильмов «9/11» (2011) братьев Раух о реальных жертвах трагедии. Утром 11 сентября Майкл Тринидад позвонил своей жене Монике Феррер с 103-го этажа Северной башни Всемирного торгового центра, чтобы попрощаться с ней и детьми. Вот Моника рассказывает за кадром историю их любви, их семьи. Карикатурный диснеевский стиль и подлинные голоса. В этом контрасте изначальная неправильность, как нелепость чудовищной смерти. В фильме Майкла Говье и Уилла Маккормака «Если что-то случится, я люблю вас» (2020) родители пытаются перешагнуть пропасть между вчера — когда была жива их дочь школьница, и сегодня — после стрельбы в школе. Безутешные, они обнимаются, как и их гигантские черные тени на стене, а в щель между ними, в очертания света, втискивается их дочь.

Посттравматический синдром — востребованное топливо анимадока. Сшивая хронику, фото, письма и дневники, реальные голоса с анимацией, авторы позволяют себе говорить на самые болезненные, ранящие, интимные темы, избегая натурализма, упрощения. «Бабушки» (2011) Афарин Эгбаль — взгляд на историю сквозь увеличительное стекло частной жизни на страницах семейного альбома пожилой дамы из Буэнос-Айреса, надеющейся на встречу с внуком 30 лет. С момента исчезновения десятков тысяч ее соотечественников во времена военной диктатуры генерала Хорхе Виделы в Аргентине. Сквозная тема — память, согревающая, латающая дыры потерь. Сочетание предметной анимации, оживших шерстяных клубков, детских игрушек, фотографий и картинок на обоях овеществляет реинкарнацию утраченного.

Самый яркий, даже яростный фильм на эту тему — «Когда дует ветер» (1986) Джимми Мураками. Пожилая британская семейная пара с их отлаженным пенсионерским уютом в маленьком домике в деревне. Настолько отлаженным, что шерочка с машерочкой твердо надеются выжить после ядерной бомбы, которая падает где-то неподалеку. Так их газеты и телевизор научили. Милые обыватели держатся за свой быт, привычки, как за спасительный круг. Выразительные диалоги: «Нет нужды забывать о манерах только потому, что идет война». В сердцевине апокалипсиса, обуглившего и обгрызшего их дом, пара заваривает себе «чашку чая». Волосы выпадают, но муж твердо уверяет жену, что женщины не лысеют — «научный факт!». Дождевая вода — яд? Ничего, переживем и эту беду, не такое видали, затянем пояски, засучим рукава. Построим по рекламному буклету атомное убежище под углом 60 градусов. Только умоляю, не поцарапай краску! Маленькие обыватели путают немцев с русскими (надеюсь, нас не отправят в ГУЛАГ, мы же не евреи), переживают за салат, который в огороде погубили радиационные осадки. Забавный дизайн — рисунок, как в детских мультиках. А рядом покадровая съемка реального атомного взрыва. После взрыва она вяжет, он читает брошюру «Армагеддон». А может, так и надо? Как маленький человек в стихотворении Льва Лосева, который во время шторма сидит в каюте и читает книжку. «Там крошечный нам виден пассажир, / он словно ничего не замечает, / он пред собою книгу положил, / она лежит, и он ее читает».

Юрий Борисович Норштейн убежден, что авторское анимационное кино неотрывно от жизни автора, что никак не отменяет безграничного внимания к окружающему миру. Основа этой взаимосвязи — эмпатия, чувство сострадания, сопереживания. Войти в нарисованный «с белого листа», слепленный, сконструированный в компьютере мир, как в свой. Пропитаться острым сочувствием к происходящему в этом спеленутом вдохновением мире как творческой, психологической проекцией субъективного восприятия. Сам способ изложения, художественные средства, стилистика способствуют, с одной стороны, погружению в историю или в проблему, а с другой — к отстранению. И кошмар бытия с нестерпимыми обстоятельствами, психическими отклонениями, физическими изъянами, смертью, в конце концов, преображаются всей образной системой фильма. В «Нежном безумии, тяжком безумии» (2020) Марин Лаклотт соединяет аудио, записанное в различных психиатрических клиниках Франции (разговоры пациентов, медперсонала, госпитальная суета), с традиционной мультипликацией. И сама картинка усмиряет, успокаивает глаз. В «А – это аутизм» (1992) Тим Уэбб рассказывает о закрытом для постороннего взгляда хрупком мире с помощью исповедей и рисунков людей с аутизмом. «За забором» (2020) Марии Коган-Лернер — про 50-летнюю Иру, днями сидящую на диване в коридоре ПНИ. Всё из проволоки — Ира и ее кровать, таблетки и кем-то изъеденная зубная щетка, вода для чая, выданного по описи. Каждый день из проволоки внутри проволоки. В фильме «Некто Паша Богуславский» (2019) Юры Богуславского Юра разговаривает с умершим отцом. Рука-Папа взбирается по Юриной ноге, замирает на колене, замотанная скотчем. Юра сидит на траве, закуривает и гладит свободным пальцем маленькую папину голову.

Документально-анимационная сказка «Мамины волосы» (2020) Алексея Евстигнеева о болезненной связи мамы и дочки. Это реальная история Лизы Поповой, однокурсницы Алексея, с рождения страдающей алопецией. Чтобы скрыть природный изъян, мама девочки состригает свои длинные волосы и делает для дочери парик. Своей любовью пытается укрыть ребенка от враждебного мира. И вот на ладони лысая крошечная девочка. Словно волной, ее накрывает прядь маминых волос (слышен шорох моря). Повзрослев, героиня решает отказаться от парика, сделанного мамой. В этом кино весь мир состоит из волос, и поначалу Лиза в нем — пустое место, инородное тело. Но постепенно волосы обнимают ее и защищают (вспоминается притча Дины Великовской «Про маму», где африканская мама спасала с помощью волос своих трех сыновей: одному срочно вязала сетку для ловли рыбы, другому — парашют, третьему — теплую шубу для путешествия в стылую Москву). Стилистика фильма — японская гравюра + настоящие волосы того самого парика, который Лиза носила 13 лет.

Зачастую травме и депрессии не нужна ядерная энергия катаклизмов. Наш современник и сам ходячая травма. Если размышлять об индивидуальной преисподней с ее разнообразными увечьями, то тут нет равных Игорю Ковалеву, исследующему природу страхов, комплексов, смертельную муку взаимоотношений с собой и другими, зыбкий «уют над бездной». Чувственный экзистенциальный мир его кино, не лишенного сарказма, онтологически невротичен. В нем переварены и преобразованы сами понятия человеческого «я», бытия-в-себе. Герои живут в адски запутанном пространстве невысказанных обид, подавленных желаний и страхов, зависая в щели между прошлым и будущим. В картинах, сделанных сухой иглой или щедрыми соцветиями с многослойным компоузингом, метафизика человеческого существования связана с внешним пространством, порождающим конфликты. Замкнутое бытие-в-себе в соприкосновении с жизнью за его пределами как бы захватывает и присваивает это внешнее пространство, превращая его во внутреннее.

Авторская анимация — личное подключение, особенно когда речь идет о семейном прошлом, позорных страницах «родной истории», об эмиграции, репрессиях, о катастрофической экологии, домашнем насилии, одиночестве и старости. В щедром на эмоции и изобретательные находки 3D-драмеди «Вверх» (2009) Пита Доктера и Боба Питерсона ворчливый старик после смерти любимой жены принимает решение перевезти свой дом в Южную Америку на гелиевых шарах. В трагифарсе «Игра Джерри» (1997) Яна Пинкавы старик играет со своим двойником в шахматы на вставную челюсть, а в финале выясняется, что он сражается с самим собой, что он храбро разыграл сюжет смертельного одиночества.

Сильный магнит для авторов — тема белой вороны, синдром инаковости. Героями оказываются особенные, выпадающие из нормы, беззащитные, вызывающие раздражение, непонимание, ненависть. Отверженные. Но то, что в документальном кино обрело бы оттенки публицистичности, в анимации превращается в глубоководный заплыв в спрятанное от посторонних глаз «я». Лейтмотивом фильмов, рассказывающих о неприятии в архаичных социумах «других», становится принятие себя, обнаружение себя в новом теле, выместившего страх.

Героиня фильма «Ощущения в моем животе» (2020) Марко Джешки — трансгендерная девушка. Она силится понять, прочувствовать себя и нащупать контакты с миром. В основе фильма Анастасии Лисовец «У всех мужчин должны быть туфли» (2021) интервью трансгендера Германа и его девушки Ульяны. Линейный рисунок с минимумом цвета в контрапункте с закадровым монологом. Каково это вырваться из плена чужого тела? Почувствовать космическое одиночество в 11 лет: застрять в узком световом луче в черном, усыпанном звездами небе. Спрятаться, притворившись шутом. Испытать кафкианский или линчевский ужас. Грудь? Она растет!

Постановщица поставила себя на место героя — Принца, который бросается за Золушкой и в то же время хочет… примерить туфельку.

В темпераментном интимном анимадоке «Побег» (2021) Йонаса Расмуссена еще одно душераздирающее описание личной травмы как блуждания по кругам ада отдельного, выпадающего из «нормы» человека. Это воспоминания друга режиссера Амина. Экспозиция взрывоопасна и несовместима с жизнью: бесплотные серые тени бегут под бомбежкой. Мальчик-гей в сердце воюющего Кабула, захваченного талибами. Бегут всей семьей: с матерью, братом и двумя сестрами. Следующий круг ада — подпольная жизнь в гомофобской России, где над нелегалами издеваются менты на глазах у длинной равнодушной очереди в… «Макдоналдс». Был он и рабом, тонул в грузовом отсеке рыбацкой лодки, расстался с семьей, чтобы бежать дальше. Пока не нашел убежище в Дании, где его никто не знает. И вот этот фильм — признание мистера Х, дабы оторвать травмирующее прошлое и обрести себя как часть своего сложного мира.

Иные, но схожие темы поднимает Жереми Клапен в «Я потеряла свое тело» (2019). Автор исследует тактильность переживаний, поэтому действие движется сразу по двум туннелям: внешней истории и подсознания. История рассказывается с точки зрения отрубленной руки доставщика пиццы, аутсайдера и сироты Науфеля. Зритель следит за одиссеей ладони, которая медленно, но верно ползет к своему хозяину. Клапен исследует вспышки чувственной памяти, открывая в микроскопических деталях неповторимость личностного восприятия жизни: заноза в подушечке пальца, безвольная ладонь, превращенная в кулак, прикосновение к клавишам. Отпечаток пальца — отпечаток личности. Кино о разорванной, расчлененной катастрофой жизни с мечтами вдребезги, о поисках внутренней силы, о попытках среди руин раскопать себя и любовь, состоящую из боли.

Самый востребованный жанр в эпоху вывихов и переломов — плакат. Он обладает максимальной выразительностью, лаконизмом формы, четкостью художественных средств и локальностью темы. Плакат — манифестация ценностей или пороков, визуальный месседж современнику. Или диагноз.

Классическая черно-белая «Перекличка» (1971) Рышарда Чекалы. Прибывает поезд. Крики, лай собак, шум, хаос толпы — и раз! Мерный шаг, как метроном. Высшее проявление орднунга. Меж рядов одинаковых, словно гигантские картошки, бритых голов движется эсэсовец, точнее, его фуражка и поблескивающее пенсне. Похожие на лай овчарок команды: «Встать! Лечь!» Полосатая в робах масса падает и поднимается. Пока один из всех не выполнит приказ. За ним поднимутся другие узники. Пулемет покосит их головы. Единственный выживший попытается выполнять команды, но будет застрелен. Орднунг всесилен. Мрачная, в черно-серую полоску, сделанная из плотной бумаги анимация вроде не оставляет надежды, но предлагает задуматься о репрессивной системе.

Наш оскаровский номинант Антон Дьяков в связи с текущими событиями словно забыл и об «Оскаре», и о своем глянцевом оскаровском опусе «БоксБалет» (2019) про любовь мышц и пуантов. В этот беспросветный 2022 год он успел снять фильм «Горю!», в котором выразил эмоциональное отношение к происходящему. Оказывается, апокалипсис может быть смешным. Человек случайно поджигает себя, прикуривая во дворе блочного дома. Его спасают? Нет. Потому что все погружены в свой обывательский мирок. Тетка в бигуди не оторвется от ток-шоу с истериками и драками, молодые перед поцелуем стремятся сфоткать живой факел, тучный поп на «мерсе» — перекрестить. И только три богатыря в касках — три монструозных пожарных упорно мчатся сквозь город. На помощь? Нет, в магазин за водкой. «Горю!» — лобовое столкновение со зрителем, удар в солнечное сплетение. Как рассказывал режиссер, такова его реакция на эскапизм. Фильм, который не хочет быть вещью в себе, который призван теребить сонного зрителя: «Это камушек острый ему в ботинок». Когда выразительнейший мультплакат про перерожденное теликом народонаселение показали на Суздальском фестивале, молодежь завопила, зааплодировала — им сейчас затыкают рты страхом, они бегут из страны, им нужен был этот фильм, замерший между фарсом и ужасом.

«Горю!» — оперативная хирургия, предельная откровенность, попытка выхватить, вытащить из тьмы бесчувствия минимальное человеческое, что еще окончательно не истлело. Фильм — крик. В отличие от беспомощности, бессилия российского кинематографа, анимация хотя бы позволяет себе кричать в полный голос.

Два фильма-плаката созданы во времена глубочайшей депрессии. В постреволюционной Чехословакии — когда оккупация поставила крест на иллюзиях; и в сегодняшней России, где начался тотальный контроль.

https://kinoart.ru/

https://kinoart.ru/