Джон Малкович: Мы рождаемся, испытывая боль, мы живём, терпя боль, и мы умираем в муках и страданиях.

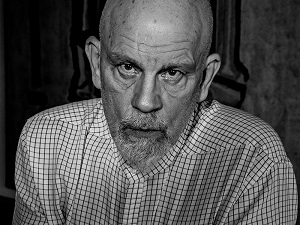

За последние два года великий Джон Малкович успел стать важной достопримечательностью латвийской столицы. В прошлом году в Театре «Дайлес» с успехом прошла премьера спектакля «В одиночестве хлопковых полей» с его участием. А в нынешнем сезоне готовится новый спектакль «Леопольдштадт», где Малкович выступит уже в качестве режиссёра-постановщика. Кроме того, в Национальном художественном музее Латвии развёрнута большая фотографическая выставка, которая называется «Малкович, Малкович, Малкович: дань уважения мастерам фотоискусства». Какой он в жизни? Что думает о пандемии и о войне в Украине? Кого из политиков уважает и хотел бы сыграть в кино? Об этом и о многом другом Джон рассказал в интервью Сергею Николаевичу специально для журнала «Спектр».

Игра на двоих

До последнего момента было непонятно, придёт он или нет. Отслоение сетчатки не шутка. Но уже на следующий день после операции в рижской больнице Джон Малкович провёл очередную репетицию своего спектакля «Леопольдштадт» в театре «Дайлес», а потом пришёл на открытие выставки имени себя в Национальном художественном музее Латвии.

Долг превыше всего. Если обещал — значит, будет. К тому же это исключительное совпадение, чтобы он репетировал или снимался в том же самом городе, где проходит фотовыставка «Малкович Малкович Малкович…».

Специально он по своим вернисажам не ездит. И вообще это в большей степени проект его друга, фотографа Сандро Миллера. И там он не более чем модель. Имя для PR. Ходячая реклама для привлечения прессы и публики. Вся Рига собралась поглядеть на живого Малковича с заклеенным глазом.

— Из всех героев выставки вы сейчас больше всего похожи на Джона Форда, — попытался пошутить я. (Джон Форд — знаменитый голливудский режиссёр, который носил на глазу чёрную повязку, делавшую его похожим на пирата). — А кого из этих персонажей вы бы сами хотели сыграть в кино или, может, в театре?

Малкович задумался, припоминая всех, кого он изображал на портретах Сандро.

— Трудно сказать. Ни с кем из героев нашей выставки я не был знаком лично… Впрочем, нет! Я немного знал Бетт Дэйвис. Мы провели вместе почти девять часов, когда летели из Лос-Анджелеса в Париж на фестиваль американского кино в Довиле.

— И какие впечатления?

— Много боли, обид, незаживающих ран… Одиночество и внутренняя незащищённость. Болезненная хрупкость при внешней сварливой колючести и всегдашней готовности к отпору. Я за этот рейс столько всего узнал про «золотую эру Голливуда»… Собственно, одна из главных звёзд этой эры сидела через проход от меня, пила виски, беспрерывно курила (тогда ещё можно было курить в бизнес-классе на рейсах Pan American) и кляла свою звездную судьбу почём зря. В общем довольно грустное зрелище…

Спустя годы Малкович изобразит Бетт Дэйвис в облаке сигаретного дыма. С этим её потухшим взглядом и сердитым ртом. Она как будто застыла на перепутье между светом и тьмой, почти ушла в финальную темноту кадра. И только рука с зажатой сигаретой между пальцев — как знак, что у неё ещё осталось время для одной затяжки.

На самом деле Сандро — мастер точных деталей, которые он не просто заимствует у великих мастеров, но заново их перерабатывает, приспосабливая для портретов с Малковичем. Например, он сам мне рассказывал, каких трудов ему и его гримёру стоила нижняя губа на портрете Джона Форда. Он принципиально не хотел использовать фотошоп. А у Малковича никак не получалось её оттопырить как надо. Путём долгих ухищрений они все-таки добились фантастического сходства.

Я, конечно, не смог удержаться от вопроса: а зачем это надо? Все эти героические усилия гримёров, пастижёров, парикмахеров? Все эти танталовы муки и геракловы подвиги ради какого-нибудь одного кадра, где всё должно быть в точности как на оригинале у Ирвинга Пенна, или Анни Лейбовиц, или Ричарда Аведона?

Джон смотрит на меня одним глазом, в котором читается усталое недоумение. Но это же был замысел его друга Сандро. Он так захотел, он всё это придумал. Для них обоих это было что-то вроде игры. Их театр на двоих. Кто-то собирается вечерами и играет в канасту или бридж. Кто-то тащится на гольф-поле вытаптывать газон и лупить клюшкой по невинному мячику. Кто-то просто квасит в пабе. А Сандро и Джон придумали свою игру в частную коллекцию великих фотопортретов ХХ века. Можно считать, что это их совместное хобби, ради которого не жаль было отложить другие, более насущные, дела и заняться чем-то совершенно некоммерческим, демонстративно неприбыльным и даже, на прагматичный американский взгляд, безумным. Время от времени это надо позволять себе делать, чтобы не скурвиться и чувствовать себя живым.

А для Сандро это было особенно важно. Ему как раз диагностировали рак гортани. Предстояли курс лечения и мучительные сеансы химиотерапии. Бесконечный чёрный туннель с просветом где-то вдали. И вот тогда он решил, что сочинит с Джоном свою антологию мировой фотографии, где будут все любимые мифы и легенды. Все, у кого он учился, кем восхищался, кого любил. На самом деле в их проекте «Малкович, Малкович, Малкович…» больше искреннего преклонения перед великими образцами, чем панибратства. Больше ученической старательности, чем язвительной иронии. Хотя есть и то, и другое, и третье. Всё смешано в разных пропорциях с добавлением изрядной дозы весёлого лицедейства и щепотки легкого сарказма. Такой вот коктейль!

При этом сам Малкович предельно серьёзен и когда надевает берет Че Гевары, и когда примеряет свитер и бороду Хемингуэя, и когда стоит голый в ванной, позируя, как Симона де Бовуар на фото Арт Шай в 1950 году, и когда пародирует Альберта Эйнштейна, показывая всем язык. Малкович — прирождённый лицедей. Homo Ludens. Человек играющий. Он как никто умеет жонглировать масками, менять обличья, приспосабливаться к вечно меняющимся декорациям и обстоятельствам.

Безрассудство и отчаяние

Мы общаемся с Джоном в читальном зале библиотеки Национального художественного музея Латвии. Благородство, ум, добродушная ирония, улыбка виконта де Вальмона, белый льняной костюм, в котором можно играть дядю Ваню и весь чеховский репертуар. И ещё этот глаз, то и дело загорающийся мефистофельским блеском.

— Признаюсь, я не из тех актеров, которые слишком много рефлексируют по поводу того, что они делают перед кинокамерой. Мне говорят: сыграй Пикассо или ту же Бетт Дэйвис, — ну, я их и играю. На самом деле мне очень редко доводилось изображать персонажей, которые вызывали бы у меня абсолютное восхищение. Более того, мне кажется, это не совсем та эмоция, которая должна присутствовать, когда приступаешь к работе над той или иной ролью. Иногда заочное восхищение может и помешать.

— А в чём, по-вашему, назначение искусства? Может ли оно стать для кого-то спасением?

— Мне скоро семьдесят. И фактически всю свою жизнь я занимаюсь тем, что мне нравится. Причём в очень разных сферах: это и режиссура, и актерство, и сочинение музыкальных произведений, и дизайн тканей, и моделирование одежды. Разумеется, я далек от мысли считать, что это может кого-то осчастливить. Тем не менее эти занятия наполняют мою жизнь смыслом. Конечно, это огромная привилегия — делать исключительно то, что приносит тебе самому удовольствие. Мы сейчас не обсуждаем результаты моих трудов. На самом деле это не так уж и важно! Важно то, что в тёмные времена моя разнообразная деятельность способна доставить радость не только мне, но, надеюсь, и моим зрителям. Будем считать, это нечто вроде бонуса, некоего приятного дополнения к физическому здоровью, душевному покою и благополучию. Без них никакое искусство не поможет.

— Знаю, что в 2017 году вы снимались у Анны Меликян в фильме «Про любовь. Только для взрослых» в России. Какие у вас остались впечатления от съёмок и согласились бы вы сегодня сниматься в российской кинокартине?

— Ну, сейчас я вообще не могу нигде сниматься! Потому что идет забастовка голливудских артистов. Нам запрещены съёмки где бы то ни было. Но я ненавижу, когда шельмуют актеров, когда составляют чёрные списки. И конечно, меня очень огорчает ситуация, в которой оказались актёры из бывшего Советского Союза. Фактически в течение 80 лет они были исключены из мирового кинопроцесса, заперты за железным занавесом. И сейчас мы опять вернулись к этой ситуации. Я с большим удовольствием вспоминаю наши съемки и свою работу с Анной Меликян. И не теряю надежды возобновить наши творческие контакты. Другое дело, что они невозможны, пока происходит война в Украине. И прежде всего я хочу, чтобы эта война поскорее закончилась.

— Сейчас ведётся немало дискуссий на тему отмены русской культуры как культуры имперской. Изменилось ли ваше отношение к России после 24 февраля 2022 года?

— У Боба Дилана есть стихи: «Я учился ненавидеть русских всю жизнь, если придёт еще одна война, мы должны сражаться с ними, ненавидеть их, бояться, убегать и прятаться». Кажется, что сегодня всё снова повторяется, как во времена моего детства, совпавшего с эпохой холодной войны. Мое ощущение от нынешней войны лучше всего сформулировал американский классик Уильям Фолкнер в своём романе «Шум и ярость»: «Ибо победить не дано человеку… Даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани безрассудство своё и отчаяние; победа же — иллюзия философов и дураков».

Я понимаю и осознаю все сложности, которые сопровождали распад Советского Союза, всю степень недоверия и враждебности, которые существуют между бывшими советскими республиками, все травмы и обиды прошлого, которые не отпускают и дают о себе знать в сознании граждан Литвы, Латвии, Эстонии… Но американцы склонны забывать, что очень часто они сами вызывают у народов других стран очень похожие чувства. Это вообще особенность американской ментальности — вычёркивать из памяти всякие негативные воспоминания. Но другие-то не забывают! Остаётся только надеяться, что серьезные люди найдут возможность сесть за стол переговоров и закончить этот ужас. Но пока, похоже, это не входит в стратегию ни одной из воюющих сторон. Я был потрясён, когда война в Украине началась, и всё, что я наблюдаю в течение этих полутора лет, буквально разрывает мне сердце.

— Интересно, как вы сами относитесь к концепции «коллективной ответственности»? Ведь именно она положена Томом Стоппардом в основу его пьесы «Леопольдштадт», которую вы сейчас репетируете в театре «Дайлес». Испытываете ли вы собственную ответственность за политику американского правительства?

— Конечно! И за поддержку политики, которая может оказаться совершенно идиотской. Особенно если вы принимаете участие в выборах. Другое дело, что мы не всегда располагаем правдивой информацией о том, кто и как нами руководит. СМИ очень тщательно фильтруют все возможные источники. Всё под контролем. Так было и в Советском Союзе. «Правда», «Известия», все эти пропагандистские издания не оставляли для обычного человека ни малейшего выбора — надо только так и никак иначе. На самом деле в США всё обстоит похоже. Пандемия и всё, что с ней связано, стали очевидной иллюстрацией тотальной лжи под видом научных исследований и разработок. Для меня очевидно, что это чистое надувательство и позор. Самый большой позор, который я имел несчастье наблюдать за всю свою жизнь, а может быть, и вообще в истории человечества со времён Галилея, когда ему пришлось признать, что земля плоская, и публично покаяться. Но люди верят лжи и легко покупаются на все обещания.

Я думаю, что так было и во времена Третьего Рейха. Немцы верили тому, что им внушали каждый день про арийскую нацию, про еврейский заговор, про освобождение исконных немецких земель и так далее. Задурить голову людям, как мы много раз убеждались, не так уж и сложно. Мы видели, как это происходило во время пандемии. Вам говорят: надо срочно ввести эту вакцину! Почему эту? А что в этой вакцине? Как она действует? О, это станет известно через семь лет. Но она точно сейчас всех спасет, вылечит, остановит эпидемию… Но ведь это не так. А если не так, тогда заткнитесь и идите себе своей дорогой. Но они не собираются затыкаться и не собираются никуда уходить, а всё повторяют и повторяют свою заученную ложь про то, что вы должны чувствовать, думать, как вы должны себя вести… И люди им верят. Вот что ужасно!

Мне никто не нужен

— А как вам кажется, история вообще способна чему-то научить человечество?

— На эту тему приведу один пример. Впервые я приехал в Россию в 2003 году. США как раз вводили свои войска в Афганистан. В Москве мне хотелось посетить ВДНХ и музей КГБ на Лубянке. Устроителям моего визита удалось организовать обе экскурсии. Знаменитая сталинская выставка тогда буквально лежала в руинах. Говорят, что сейчас там навели порядок, всё блестит и сверкает. Но когда я был, там царила полная разруха. Пустили меня и в музей КГБ. По сути, весь музей — одна комната, в центре которой стоял огромный стол, заваленный грудой каких-то папок. Их было так много, что я не удержался спросить: а что в них? И мне объяснили, что это дела сотрудников КГБ, убитых в Афганистане. Вы что думаете, американские генералы не знали о тех потерях, которые понесли русские во время афганской войны? Конечно, знали! Не могли не знать. И тем не менее они все равно послали солдат на убой. И в общем, как мы убедились спустя много лет, с тем же плачевным результатом! Войска пришлось выводить. Не вижу в данном случае особой разницы между американскими и российскими политиками. И те, и другие способны учиться истории только на шкуре собственных граждан.

— Правда ли, что начиная с 1970-х годов вы никогда не голосовали ни за одного президента США?

— Я никогда этого не скрывал. Мне никто не нужен. Я прекрасно могу обойтись и без президента, и без помощи премьер-министра, и без благословения пастора. Допускаю, что кому-то надо, чтобы ими управляли, контролировали, чтобы было кому исповедоваться. Мне не надо. Спасибо! Вам нравится Обама — пожалуйста, идите и голосуйте! Вы любите Саддама — вперёд! Я обойдусь. Вот вы спросили, кто у меня вызывает восхищение из политиков. Был только один такой человек — это Вацлав Гавел, президент Чехии. Но всё-таки он был не политик, а прежде всего поэт, драматург.

— Как вы относитесь к таким общественным движениям, как Black Lives Matter и Me Too? И что думаете о людях, которые принимают в общественной жизни активное участие?

— Флаг им в руки. Каждый должен делать то, что считает необходимым. Для себя я тут не вижу особой пользы. Движения, которые вы назвали, очень разные по своим программам и целям. Black Lives Matter было спровоцировано отвратительным отношением белых полицейских к чернокожему населению США. К тому времени, когда это движение выплеснулось на улицы и стало набирать силу, множество людей уже было убито и замучено без суда и следствия. Счёт шел на десятки. Так что это естественная и понятная реакция потенциальных жертв на бесконечные притеснения и унижения, которым надо было когда-нибудь положить конец.

Me Too — совсем другая история, хотя в её основе тоже преодоление страха жертвы. Понятно, что, когда люди работают вместе, между ними возникают разные связи — дружеские, любовные, сексуальные. Допускаю, что иной раз может вспыхнуть даже очень глубокое и сильное чувство. Но взгляните на эти отношения с другой колокольни: как правило, это отношения работодателя и наёмного работника. Ваша способность исполнять ту или иную работу не должна находиться в прямой зависимости от того, испытывает ли начальник к вам симпатию или сексуальное влечение. Вот этого не должно быть ни в каком виде. Никогда! Допускаю, что секс может возникнуть между людьми, увлечёнными одним делом. Но он никак не может быть непременным условием контракта или трудовых отношений. Лично меня всегда интересует работа. У меня нет потребности рассказывать о чувствах, которые я в данным момент испытываю, или о концепции, которую я придумал. Вот вы сейчас меня спрашиваете, и я готов поделиться некоторыми своими соображениями. Но вообще это не очень-то в моих правилах. Если и говорить, то о том, что получилось или не получилось. А не о твоих намерениях или сопутствующих обстоятельствах.

Мама, мне больно

— Тогда давайте спрошу про вашу последнюю по времени большую актерскую работу — роль Сенеки в фильме режиссера Роберта Швентке «Сенека. О сотворении землетрясений». Какое из изречений великого философа вам ближе всего?

— Не могу сказать, что Сенека прямо мой герой. Сенека — это Сенека. Довольно, надо признать, циничное существо. Во всяком случае, таким он получился в сценарии Мэттью Уайльдера. Мне больше всего понравился финал, когда Сенека вынужден покончить с собой, что для него — человека, обожавшего жизнь и цеплявшегося за нее, — было особенно мучительно. Его последние слова у нас в фильме: «Мама, мне больно». Мы рождаемся, испытывая боль, мы живём, терпя боль, и мы умираем в муках и страданиях. Вот и вся мудрость, которую постиг великий Сенека. Может быть, люди, которым не так повезло в жизни, как мне, испытывают эту боль гораздо острее. И тем не менее боль — это часть нашей жизни. Сожаления, скорбь, смерть — очень важные составляющие нашей жизни. Их нельзя исключить, их невозможно игнорировать. Их надо принять как некие чёрные тени, которые время от времени погружают нашу жизнь во тьму, напоминая о том, что существует ещё и свет.